La tarde del 31 de octubre, mientras todos los niños del vecindario se preparaban para salir a pedir dulces, Mateo observaba desde la ventana de su habitación cómo el sol comenzaba a esconderse. Este año sería diferente. Sus padres habían decidido quedarse en casa porque su abuela estaba enferma y vendrían a visitarla.

«No es justo», pensaba Mateo mientras veía a sus amigos pasar frente a su casa con sus disfraces. Algunos iban de vampiros, otros de zombis, y hasta vio a su mejor amigo Lucas vestido de hombre lobo.

Aburrido, Mateo salió al jardín trasero para jugar un rato. La vieja casa donde se habían mudado hace apenas un mes tenía un jardín enorme, con árboles altos y arbustos que parecían cobrar vida cuando soplaba el viento. Mientras pateaba una pelota contra la pared, algo llamó su atención.

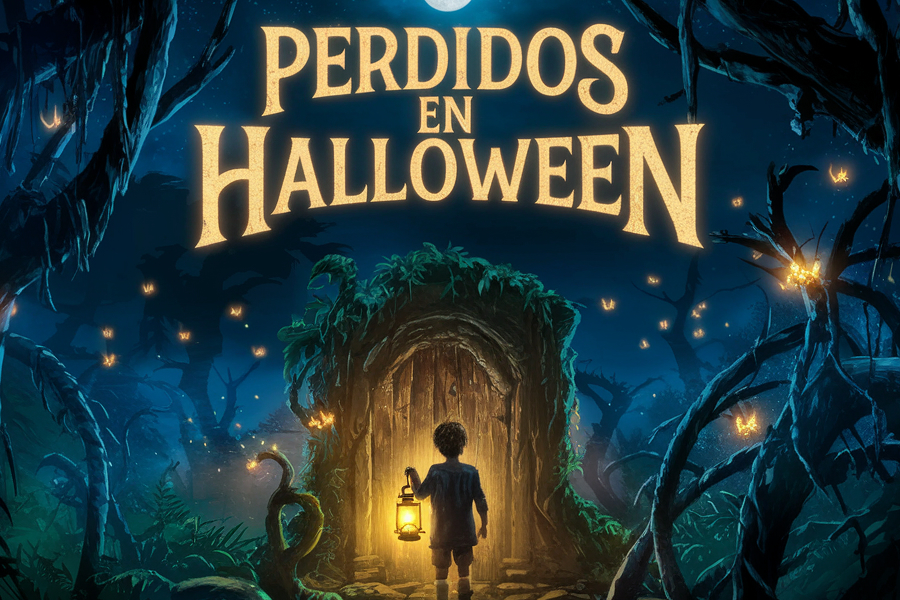

Entre dos arbustos, iluminada por los últimos rayos del sol, había lo que parecía ser una pequeña puerta de madera. Mateo estaba seguro de que nunca antes la había visto.

«¿Una puerta? ¿En medio del jardín?» se preguntó intrigado.

Se acercó lentamente. La puerta era pequeña, como si hubiera sido hecha para niños, y estaba decorada con extraños símbolos que parecían brillar con luz propia. Junto a ella había una vieja linterna de gas, como las que había visto en las películas antiguas.

Mateo corrió hacia la casa y le gritó a sus padres:

«¡Mamá, papá! ¡Encontré una puerta en el jardín!»

Pero sus padres estaban ocupados preparando la cena para la abuela y apenas le prestaron atención.

«Debe ser la puerta del cobertizo viejo, Mateo. No vayas a ensuciar tu ropa», respondió su madre sin levantar la vista de la olla que revolvía.

«No es un cobertizo, es una puerta pequeña y tiene símbolos raros», insistió Mateo.

«Hijo, ahora no podemos ir a ver. Seguramente es parte de un juego que dejaron los antiguos dueños», dijo su padre mientras cortaba verduras.

Mateo suspiró frustrado. Nadie le creía. Decidió entonces que investigaría por su cuenta. Esperó a que sus padres terminaran de preparar la cena y cuando todos estaban en la sala recibiendo a la abuela, se escabulló hacia el jardín con una pequeña mochila donde guardó algunos dulces, su linterna favorita y una cámara para tomar fotos de lo que encontrara.

La noche había caído completamente y el jardín se veía diferente bajo la luz de la luna. Los árboles proyectaban sombras que parecían manos largas intentando atraparlo, y el viento susurraba entre las hojas como si contara secretos.

Al llegar al lugar donde había visto la puerta, descubrió que su linterna no funcionaba. «Las baterías deben estar agotadas», pensó. Por suerte, la linterna de gas seguía allí. Con manos temblorosas, Mateo la encendió y una luz amarillenta iluminó la extraña puerta.

«¿Qué habrá del otro lado?», se preguntó mientras giraba el pomo de la puerta. Para su sorpresa, esta se abrió sin hacer ruido.

Del otro lado no había tierra ni raíces como habría esperado, sino un túnel iluminado por pequeñas luces anaranjadas que parecían calabazas en miniatura. El túnel descendía suavemente hacia la oscuridad.

Mateo dudó por un segundo. Tal vez debería volver y contárselo a sus padres. Pero ellos no le habían creído antes, ¿por qué lo harían ahora? Además, era Halloween. La noche perfecta para una aventura.

Armándose de valor, entró en el túnel con la linterna de gas en una mano. A medida que avanzaba, el túnel se hacía más ancho y las paredes parecían estar hechas de dulces y golosinas. Caramelos pegados como si fueran ladrillos, chocolate que goteaba como si fuera lava, y un aroma dulce que inundaba todo el lugar.

Después de caminar lo que le pareció una eternidad, Mateo llegó al final del túnel. Ante él se extendía un paisaje sorprendente: un mundo entero iluminado por una enorme luna naranja. Había casas con forma de calabaza, árboles cuyos frutos eran dulces envueltos en papeles brillantes, y un río de lo que parecía ser jugo de manzana caramelizada.

Pero lo más extraño eran sus habitantes. Criaturas que parecían salidas de los disfraces de Halloween: pequeños vampiros, brujas montadas en escobas diminutas, hombres lobo del tamaño de un gato, y esqueletos que bailaban al ritmo de una música que sonaba en todas partes.

Una bruja pequeña, no más alta que él, se acercó flotando en su escoba.

«¡Por fin has llegado! Te estábamos esperando», dijo con una voz chillona pero amigable.

«¿A mí? ¿Por qué me esperaban?», preguntó Mateo confundido.

«Cada Halloween, la puerta aparece en el mundo de los humanos para que un niño con imaginación pueda visitarnos. Este año fuiste tú quien la encontró», explicó la brujita.

«Me llamo Morgana», continuó la bruja. «Y soy la encargada de guiarte por Halloweenland. Pero debemos darnos prisa, solo tienes hasta que el reloj marque las doce. Después, la puerta desaparecerá hasta el próximo año».

Mateo miró su reloj. Eran las 8:30 de la noche. Tenía poco más de tres horas para explorar aquel fascinante lugar.

Morgana lo llevó a recorrer Halloweenland. Visitaron el Bosque de los Sustos, donde los árboles cobraban vida y contaban historias de miedo que hacían reír en vez de asustar. Navegaron por el Río de Caramelo en un bote con forma de ataúd, y llegaron hasta la Montaña de los Gritos, desde donde podían ver todo el reino.

En cada lugar que visitaban, las criaturas lo saludaban con respeto, como si fuera alguien importante. Le ofrecían dulces extraños que cambiaban de sabor con cada mordida y pociones que hacían flotar por unos segundos.

«¿Por qué me tratan así?», preguntó Mateo a Morgana mientras volaban en su escoba sobre un campo de calabazas cantarinas.

«Porque los visitantes humanos traen algo que nosotros no tenemos: ideas nuevas. Cada niño que viene nos enseña juegos diferentes, nos cuenta historias que no conocemos, y nos ayuda a crear nuevos sustos para el próximo Halloween».

Mateo se sintió orgulloso. Por primera vez en mucho tiempo, alguien valoraba su imaginación en lugar de pedirle que «dejara de soñar despierto», como decían sus profesores.

La noche avanzaba y Mateo estaba tan entretenido que casi olvida el tiempo. Fue el Gran Reloj de la Plaza Central, con forma de luna menguante, el que lo alertó con sus campanadas.

«¡Las 11:30! Solo tenemos media hora para regresar a la puerta», exclamó Morgana alarmada.

Rápidamente montaron en la escoba y volaron de regreso hacia el túnel. Pero a medida que se acercaban, Mateo notó algo extraño. El camino parecía cambiar, como si el paisaje se reorganizara constantemente.

«¿Qué sucede?», preguntó asustado.

«Es la magia de Halloween. Cuando se acerca la medianoche, todo cambia de lugar. Es para mantener nuestro mundo en secreto», explicó Morgana mientras trataba de orientarse.

Volaron sobre un cementerio donde los esqueletos hacían una fiesta, pasaron cerca de un castillo donde los vampiros tomaban jugo de tomate en copas elegantes, y atravesaron un pantano donde los zombis cultivaban flores luminosas.

El tiempo corría y Mateo comenzaba a preocuparse. ¿Qué pasaría si no lograba regresar a tiempo? ¿Se quedaría atrapado en Halloweenland para siempre?

Finalmente, cuando el reloj marcaba las 11:55, divisaron la entrada del túnel. Morgana aceleró la escoba y aterrizaron justo frente a la puerta.

«¡Rápido, Mateo! ¡Solo tienes cinco minutos!», dijo Morgana entregándole un pequeño frasco con un líquido anaranjado brillante. «Este es un recuerdo de Halloweenland. Cuando lo huelas, podrás recordar todo lo que viviste aquí».

Mateo guardó el frasco en su bolsillo, se despidió de Morgana con un abrazo y corrió por el túnel tan rápido como pudo. Detrás de él podía escuchar las campanadas del reloj que anunciaban la medianoche.

Uno, dos, tres… las campanadas retumbaban mientras Mateo corría desesperadamente.

Cuatro, cinco, seis… el túnel parecía hacerse más largo con cada paso.

Siete, ocho, nueve… la luz de la puerta se veía cada vez más cerca.

Diez, once… Mateo saltó hacia la puerta con todas sus fuerzas.

Doce… la última campanada sonó justo cuando Mateo atravesaba la puerta, que se cerró con un fuerte golpe detrás de él.

Exhausto, Mateo cayó sobre el césped del jardín. La linterna de gas se había apagado y todo estaba en silencio. Solo la luz de la luna iluminaba el lugar donde antes había estado la puerta, pero que ahora solo mostraba los dos arbustos y la tierra entre ellos.

«¡Mateo! ¡Mateo! ¿Dónde estás?», escuchó la voz de su madre que lo llamaba desde la casa.

«¡Aquí estoy, mamá!», respondió mientras se levantaba. Quería contarle todo sobre Halloweenland, Morgana y todas las maravillosas criaturas que había conocido.

Mientras caminaba hacia la casa, sintió algo en su bolsillo. Era el frasco que Morgana le había dado. Sonrió. Tenía la prueba de que todo había sido real.

El sol entraba por la ventana cuando Mateo abrió los ojos. Estaba en su cama, con la ropa de ayer puesta y manchas de tierra en los zapatos. ¿Había sido todo un sueño?

Se sentó en la cama confundido. Recordaba perfectamente cada detalle de Halloweenland, podía incluso sentir el sabor de aquellos extraños dulces que cambiaban de sabor.

«Mateo, el desayuno está listo», llamó su madre desde la cocina.

Al ponerse de pie, escuchó un tintineo que venía de su bolsillo. Metió la mano y sacó un pequeño frasco con un líquido anaranjado brillante.

Sonrió. Tal vez había sido un sueño, o tal vez no. Lo único que sabía con certeza era que el próximo Halloween estaría atento por si la puerta volvía a aparecer en el jardín.

Porque a veces, los mejores misterios son aquellos que nos dejan preguntándonos si fueron reales o no.

Fin